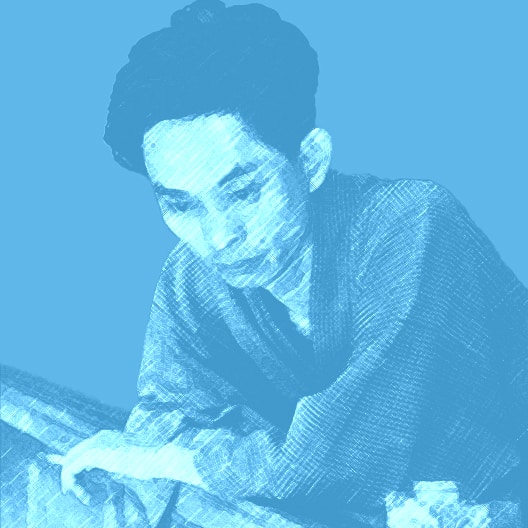

川端康成

誰にもかれにも、同じ時間が流れていると思うのはまちがいだ。

川端康成は戦前・戦後の激動の時代の中で

いくつもの作品を書き

日本人初のノーベル文学賞を受賞した小説家です。

現代日本文学の頂点に立つ作家の一人、

川端康成の生涯をお伝えすると共に

ノーベル文学賞を受賞する程の才能を持つ

彼の代表作品もご紹介します。

【ノーベル賞受賞作家、川端康成の生涯】

現代日本文学を代表する小説家、川端康成。

彼は日本人として初めてノーベル文学賞を受賞し

世界的に名作といわれる作品を書きました。

そんな川端康成は1899年6月14日に大阪で誕生します。

幼いころに両親、姉を亡くした彼は親戚の家を転々とする中で、

父母への思慕を抱きます。

この心情は後に彼の作品に反映されることとなります。

また彼は幼いころから学問に長けており、現在の東京大学に当たる

東京帝国学文学部英文科を卒業しました。

文学に興味のあった川端康成は卒業後、執筆活動に励みます。

そして作家であり実業家であった菊池寛によって才能を見出され、

新感覚派として他の文豪と関わる中で「伊豆の踊子」や「雪国」

などの名作と言われる作品を世に出しました。

戦前・戦後の時代を生きた彼は特別攻撃隊を取材をしながら

晩年まで執筆活動を続けます。

そして69歳の時に日本人として初のノーベル文学賞を受賞し、

彼の作品は世界的なものになりました。

そんな川端康成は72歳の時、

遺書も残さずガス自殺をしてしまいます。

なにを想い自殺したのか真相はわかりません。

あまりに突然な死をとげた彼は、

戦前・戦後の激動の時代の中で美しい文章を書き続け

後世に名作の数々を残しました。

一生の間に一人の人間でも幸福にすることが出来れば、自分の幸福なのだ。

【「雪国」などが知られる、川端康成の作品たち】

「日本的な心をとても繊細に表現している」

とノーベル文学賞で称された川端康成の代表的な作品を

いくつかご紹介します。

*雪国

国内外で名作と言われる川端康成作品の最高峰であるこの長編小説は、

完結まで13年を要しました。

川端康成が旅をした際に上越国境で出会った芸者・松栄をモデルにし、

雪国を舞台に女性が愛した男性への苦労と献身を書いた

恋愛小説になっています。

雪国の自然や男女の人間関係が描写が美しく描写されていることで

評価の高い作品で、

ノーベル文学賞の対象作品の一つとなった傑作です。

*伊豆の踊子

川端康成の初期の短編小説で、

彼が高校生の時に旅をした伊豆での体験をもとに書かれた作品です。

孤独感抱える高校生が、

現実逃避に伊豆へ旅に出た道中に

旅芸人の一行の踊り子との出会い、触れ合う中で

自身の孤独感を解消していくという話です。

川端康成の青春時代の体験を読めるこの作品は

最も人気が高い彼の代表作です。

*山の音

戦後日本文学の最高峰と言われる長編小説です。

第7回(1954年度)野間文芸賞を受賞したこの作品は、

海外で評価が高く、

1971年に日本文学初の全米図書賞翻訳部門も受賞しています。

敗戦後まもない昭和の日本の家族が懸命に

生きていく様子が書かれた作品であり、

あはれな日本の美しさを書いた名作となっています。

ノベール文学賞を受賞し、世界から愛される川端康成の小説は

この他にもいくつもの名作と呼ばれる素晴らしい作品があります。

【まとめ】

・川端康成は近代日本文学界を代表する小説家

・文芸評論家でもあった

・1968年に日本人初のノーベル文学賞を受賞した

・72歳の時、ガス自殺をはかった

世界に通じる日本文学を書いた川端康成の作品は

現代に生きる読者の心も魅了しています。

一人のよき友は、地上のすべての宝玉よりも、どんなに勝っていることか。

1899年6月14日 大阪府大阪市北区此花町1丁目79番屋敷で誕生

1901年 父が結核のため死去。母の実家西成郡豊里村に移り住む

1902年 母が結核のため死去。祖父母に引き取られ原籍地の大阪府三島郡豊川村移り住む

1906年4月 豊川尋常高等小学校に入学

祖母が死去

1909年 姉が死去

1912年3月 尋常小学校を卒業

4月 旧制茨木中学校に首席で入学

1914年 祖父が死去。孤児となり豊里村の母の実家に引き取られる

1915年3月 茨木中学校の寄宿舎に入る

雑誌『文章世界』などに作品を投稿する

1916年4月 寄宿舎の室長となる

地元新聞『京阪新報』に短歌や短編などを載せる

1917年3月 茨木中学校を卒業

9月 旧制第一高等学校文科第一部乙類英文科に入学

1919年6月 校内雑誌に処女作『ちよ』を発表

1920年7月 第一高等学校を卒業

9月 東京帝国大学文学部英文学科に入学

1921年2月 同人誌、第6次『新思潮』創刊する

4月 『招魂祭一景』を発表する

1923年1月 菊池寛が創刊した『文藝春秋』の同人に加入する

1924年3月 東京帝国大学国文科を卒業

10月 横光利一、中河与一たちと同人誌『文藝時代』を創刊する

新感覚派と呼ばれる

1926年1月 『伊豆の踊子』を発表する

4月 住み込みの手伝いの松林秀子と事実婚をする

衣笠貞之助、横光利一、片岡鉄兵たちと新感覚映画連盟を結成

1929年4月 『近代生活』の同人に加入する

1930年 十三人倶楽部に加入する

文化学院文学部と日大の講師を務める

1934年 文芸懇話会の結成に参加し会員になる

1935年1月 芥川賞・直木賞が創設され芥川賞の銓衡委員となる

「雪国」の発表を断続的にし始める

1937年6月 「雪国」を刊行し、文芸懇話会賞を受賞

1938年 日本文学振興会の理事になる

1939年 少年文学懇話会を結成

1944年 第6回菊池寛賞を「故園」「夕日」などで受賞

日本文学振興会の「戦記文学賞」の選者に就任する

1945年4月 海軍報道班員として鹿児島県鹿屋航空基地の特別攻撃隊を取材する

9月 5月に開いた貸本屋「鎌倉文庫」を出版社とし重役になる

1948年12月「雪国」の完結版を刊行する

1954年4月 第7回野間文芸賞を「山の音」で受賞

1956年 「雪国」が英訳されアメリカで出版する

1958年2月 国際ペンクラブ副会長に選出される

第6回菊池寛賞を受賞する

1959年5月 第30回国際ペンクラブ大会でゲーテ・メダルを贈られる

1960年 第31回国際ペンクラブ大会でフランス政府から芸術文化勲章を贈られる。

1961年11月 第21回文化勲章を受章

1962年11月 第16回毎日出版文化賞を「眠れる美女」で受賞

1963年 近代文学博物館委員長になる

1966年4月 日本ペンクラブから胸像が贈られる

1967年 日本近代文学館が開館する。名誉顧問に就任

1972年4月16日 逗子マリーナのマンションでガス自殺をはかり死去